di Daniela Tartaglia

_

L’idea e l’immagine della città per me non è mai stata tanto quella puramente paesistica,

quanto il suo insieme e la sua comunità. È stata sempre civitas più che urbs. E può benissimo dirsi immagine agostiniana.

(Mario Luzi)

È la città italiana ed europea che il grande poeta ha in mente quando delinea le caratteristiche della sua città ideale, città caratterizzata da un forte aspetto identitario, non ancora “lontana”, estraniante, soggetta al rischio dell’insignificanza, spazio da attraversare continuamente, senza sosta né fine, come invece sono, nella maggior parte dei casi, le megalopoli americane e cinesi a cui il filosofo Jean-Luc Nancy ha dedicato le sue recenti riflessioni.

L’immagine della città è impervia – scrive sempre Luzi – perché non contiene più le nostre illusioni.

Una modernità, ossessionata dal futuro e dal progresso, ha di fatto considerato città e case solo come meccanico assemblamento di materiali e forme, funzionali ad un’idea dell’abitare che niente ha più a che fare con l’antica idea di coltivare/custodire, facendo a meno di un passato e di una memoria capace di orientare il presente e di dare allo sviluppo urbanistico una profondità temporale.

È la stessa amara riflessione che ha fatto scrivere a Renzo Piano, in un suo libro/intervista: “Il nostro secolo ha fatto degenerare la città, la grande invenzione dell’uomo, ne ha inquinato i valori positivi, alterato la miscela delle funzioni e la sua stessa socialità oltre che la qualità del costruito, perseguendo una crescita senza limiti che ha fatto esplodere le nostre città e (…) costruire le peggiori periferie, fatte di mura ma senza le strutture nelle quali una società si organizza e vive.”

Oggi che l’emergenza sanitaria ha fatto risaltare con prepotenza i limiti della globalizzazione e del vivere nelle grandi megalopoli, dobbiamo avere il coraggio di invertire la rotta, di sfidare l’Utopia a farsi luogo possibile, restituendo all’abitare la sua antica funzione.

Non si tratta, banalmente però, come afferma ancora Renzo Piano “di mettersi le ciabatte per camminare in un prato ma di praticare un’architettura sostenibile, capire la natura, rispettare la fauna e la flora. Collocare correttamente edifici ed impianti, sfruttare la luce e il vento. La città è infatti molto più di un insieme di edifici, di istituzioni, di strade o di piazze. (…) La città è un modo di essere, è uno stato d’animo, un’atmosfera dello spirito, una sensazione. La città è emozione.

Si tratta fondamentalmente di cambiare sensibilità e approccio, per attivare un’architettura e uno sviluppo sostenibile, frutto di un processo di ripensamento etico sul senso dell’abitare, sul potere dell’architettura di ispirare modalità diverse dello stare insieme, di costruire relazioni sociali, interconnessioni.

All’interno di questo complesso scenario quale è stato e quale continua ad essere, ancora oggi, il ruolo che ha giocato la fotografia nella trasformazione della cultura architettonica? Quali i fotografi che hanno preso le distanze da un atteggiamento sostanzialmente tradizionalista dell’uso della fotografia, perpetrato sulle pagine delle riviste d’architettura? Riviste che consideravano – e, salvo rari casi, continuano a considerare – la fotografia solo in stretta relazione con i disegni del progettista, limitandosi a utilizzare immagini spesso didascaliche, raramente in grado di poter osservare ciò che il progetto non prevedeva.

Sicuramente fra i protagonisti di una svolta culturale di ampio respiro annoveriamo quella manciata di nomi che Morpurgo, già nel 1979, definiva “viaggiatori curiosi”: Mario Cresci, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte.

Scriveva di loro, Gaddo Morpurgo, sulle pagine di Rassegna/ Rivista di Architettura: “Abbandonata ogni dipendenza nei confronti dell’immagine del progetto la fotografia ci propone altre immagini di quella stessa architettura che ci eravamo abituati a ritenere conclusa nel momento della sua realizzazione. Il fotografo ritorna nel luogo dell’evento architettonico seguendo un proprio itinerario e, selezionando e accostando immagini dichiaratamente parziali, costruisce un altro contesto entro cui siamo spinti a rileggere, a rivedere, le caratteristiche di uno spazio, degli effetti di un progetto. (…) Ritroviamo in queste fotografie quell’immagine della stratificazione del tempo e dell’uso che ha sostanzialmente modificato l’immagine descritta dal progetto. (…) Il fotografo appare sempre più come un viaggiatore curioso che cerca, che seleziona e che soprattutto confronta le immagini che trova lungo il proprio percorso fisico e culturale. Altro che pacifico testimone.”

Tra i fotografi che hanno lavorato a lungo sulla stratificazione del tempo e sul destino delle città occidentali, emerge, fin dagli anni Settanta, la figura di Giovanni Chiaramonte, nato a Varese ma fortemente legato alla Sicilia, sua terra d’origine. Fotografo e intellettuale di grande respiro, Giovanni Chiaramonte è stato anche ideatore e direttore di collane di libri, fondatore, insieme a Luigi Ghirri, della casa editrice Punto e Virgola, docente di fotografia e storia della fotografia. Apprezzato dalle principali riviste di architettura e dai maggiori architetti del tempo per la sua capacità di mettere in scena l’ordine caotico delle periferie e delle grandi metropoli, Chiaramonte ha fotografato a lungo le città europee ma, nella sua lettura dello spazio, ha cercato sempre di mettere al centro l’uomo e il suo abitare il mondo.

Scendere in profondità nel movimento della vita – ha affermato Chiaramonte in una recente conferenza alla facoltà di architettura dell’Università di Palermo – è uno dei miei obiettivi principali. Per questo quando fotografo la città, luogo dell’abitare per eccellenza, non posso prescindere dal raccontare e fotografare l’uomo. Peraltro l’esperienza mi dice che gli eventi umani si svolgono, per quanto impensati e imprevedibili in una scena del mondo profonda, grande e che dove un uomo guarda il mondo, non solo attraverso i suoi occhi ma attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica, attraverso uno schermo – che peraltro è sempre una figura geometrica, euclidea – quel mondo diventa subito “scena” di un evento in cui è coinvolto in prima persona non solo il fotografo, colui che sta guardando ma anche il mondo e i suoi abitanti.

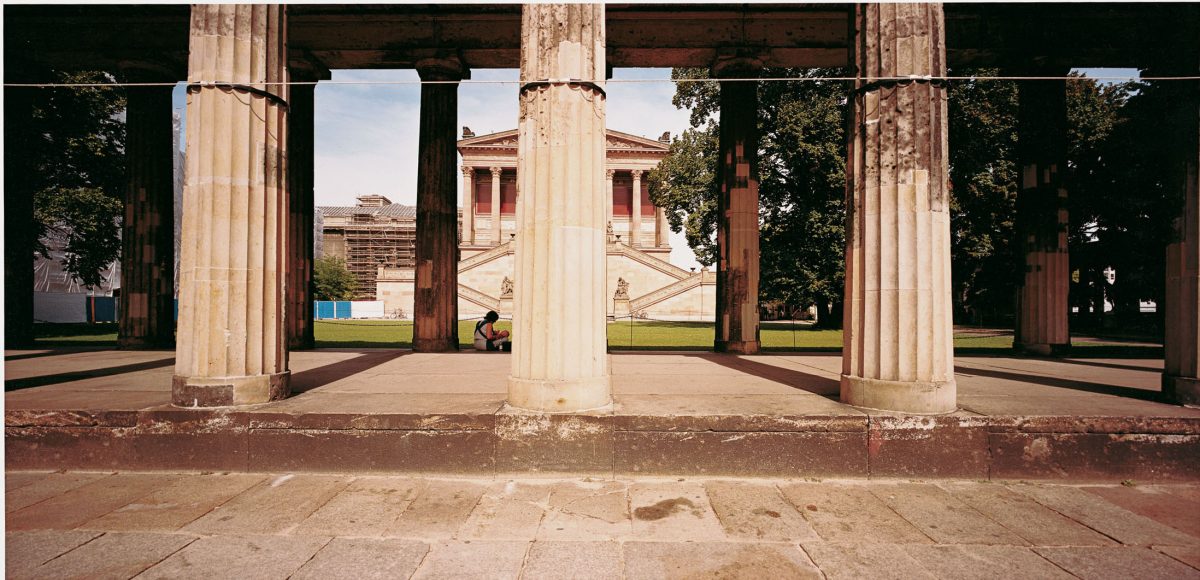

In città come Amburgo, Berlino, Amsterdam, Giovanni Chiaramonte ha intensificato l’esperienza e percepito un modo di vivere le città contemporanee completamente diverso da quello sperimentato nelle megalopoli cinesi o americane.

Pur essendo, come tutte le città contemporanee, soggette a un continuo divenire, a una trasformazione incessante, una sorta di cantiere in progress, dove qualcosa sta morendo ed altro sta nascendo, le città del nord Europa – afferma il fotografo – si distinguono per la capacità di coniugare progresso tecnologico e salvaguardia ambientale, per aver adottato, come unità di misura, il benessere dell’uomo, la sua possibilità di vivere “un tempo liberato” e di godere in piena armonia gli spazi sia di superficie che sotterranei. In città come Amburgo o Amsterdam ci sono zone cittadine che favoriscono le lunghe passeggiate e la dimensione contemplativa lasciandosi alle spalle il traffico, la viabilità, il consumismo. Ci sono abitazioni, anche moderne, che tuttavia non sono architetture fuori scala, che non si impongono con violenza.

Sono queste le città che – come racconta Renzo Piano a proposito di Berlino – “hanno sviluppato la ricchezza e la complessità delle funzioni della città, la sua intensità e dunque la sua dimensione umana. Il fatto che nello stesso suolo, sulla stessa piazza ci sia gente che ci abita, che viene per divertirsi, che va al teatro o al cinema, a fare acquisti, in visita, i turisti in un albergo; oppure che ci sia gente che viene per lavorare. Una miscela di tutte queste funzioni nello stesso luogo: questo fa la città. (…) La città deve esprimere gioia. (..) Chi lo ha detto che una città per essere vera, autentica deve essere tetra? Una città deve essere intensa, non grigia o pesante.

Basti pensare a Potsdamer Platz, una delirante fantasia elucubrata – la definisce Vargas Llosa – di una città in continua trasformazione quale è Berlino, città che Giovanni Chiaramonte ha fotografato fin dal 1983, quando venne invitato per la prima volta da Lotus a fotografare le architetture di Alvaro Siza e Oswald M. Ungers.

Da allora, Chiaramonte ha dedicato a Berlino molti anni delle sue ricognizioni fotografiche, per indagare la trasformazione ma anche la storia della città tedesca, dalla sua fondazione nella memoria neoclassica della Grecia e di Roma fino alle rovine lasciate dalla Seconda guerra mondiale e alla ricostruzione avvenuta dopo la caduta del muro.

Il fotografo ricerca una conoscenza tattile, intima dello spazio e della materia, cerca di produrre immagini che siano capaci di commozione, configurando la sua poetica in quel modo così personale e coerente che lo ha portato a collaborare con i maggiori architetti del secondo Novecento. Si avverte, prepotente, la vicinanza alla cinematografia di Andrej Tarkovskij, un atteggiamento poetico che non è solo cifra linguistica ma percezione del mondo:

Nelle mie immagini racconto spesso la solitudine delle città, ma è una solitudine che si apre all’infinito. In qualche modo è un invito a cercare l’uomo e a trovarlo anche in quelle periferie che ci sembrano dimenticate, anche perché Dio non si dimentica mai dell’umanità.

Tutte le fotografie: © Giovanni Chiaramonte

9 luglio 2020