di Daniela Tartaglia

_

È in corso alle Gallerie Estensi di Modena la mostra L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot alle origini della fotografia. Una mostra quanto mai eclettica e densa di materiali nel riproporre il rapporto intercorso tra William Henry Fox Talbot, pioniere della fotografia, e l’insigne ottico e naturalista modenese Giovanni Battista Amici. Di quest’ultimo il fotografo inglese era cliente: nell’estate del 1839 gli aveva inviato 18 immagini su carta, disegni fotogenici e calotipi, realizzati cinque anni prima, sperando che Amici lo aiutasse a rivendicare la priorità della sua scoperta all’imminente congresso degli scienziati italiani a Pisa. William Henry Fox Talbot aveva pensato bene di stabilire un’alleanza con l’illustre scienziato italiano per contrastare la fama del rivale Daguerre, il pittore e scenografo francese che, nel gennaio del 1839, tramite François Arago, aveva annunciato all’Accademia delle Scienze di Parigi e al mondo intero la scoperta di un metodo per riprodurre spontaneamente le immagini della natura, riflesse per mezzo della “camera obscura”.

La mostra affianca ai dagherrotipi, ai preziosi disegni fotogenici e calotipi di Talbot i cianotipi della sua contemporanea Anna Atkins, immagini dalla caratteristica tonalità turchese, realizzate sensibilizzando la carta con i sali ferrici che, come i sali d’argento, sono sensibili alla luce. Accanto a preziosi incunaboli, lettere, documenti e strumenti originali – il microscopio catadiottrico e la camera lucida costruite da Amici, ad esempio – troviamo però anche immagini novecentesche e contemporanee che rivelano stringenti connessioni con la fotografia delle origini.

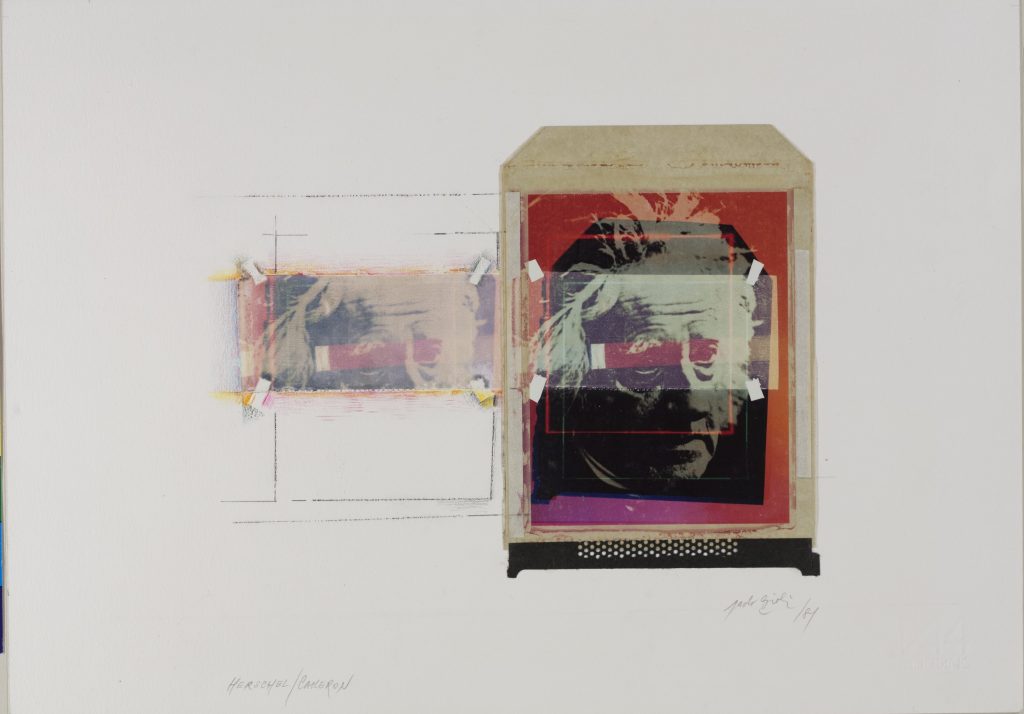

In dialogo con gli oggetti che raccontano gli albori della fotografia possiamo ammirare, infatti: la serie di polaroid (dirette o trasferite su altri supporti) con cui Paolo Gioli rende omaggio ai padri della fotografia; la Verifica 7. Il laboratorio. Una mano sviluppa, l’altra fissa dedicata da Ugo Mulas, negli anni Settanta, a John Frederick William Herschel, inventore dell’iposolfito di sodio e anche del termine fotografia (scrittura di luce); gli esperimenti “off camera” di Man Ray, Luigi Veronesi e Claudio Abate che, attraverso il contatto diretto di oggetti o corpi posizionati sulla superficie sensibile, registrano trasparenze, spessori, luci, riflessi ponendosi in funzione anti naturalista e anti narrativa.

Molto interessante la prima sezione della mostra che indaga la cultura pre-fotografica sviluppatasi tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, tutta tesa a trovare un metodo di riproduzione automatico della realtà e ad utilizzare dispositivi meccanici, atti a facilitare la copia del soggetto: macchina per silhouettes, camera lucida, specchio di Claude. Sezione che permette di riflettere sulla dualità insita nella fotografia – e che ne ha scandito tutta la storia – fra rappresentazione e presenza.

L’esposizione L’impronta del reale illustra infatti con chiarezza come la fotografia, prima di essere un’immagine che riproduce le apparenze di un oggetto, di una persona o di una scena del mondo, sia innanzitutto un prelievo, una traccia. E come questa dualità di rappresentazione/presenza fosse già chiara a William Henry Fox Talbot, pioniere del procedimento fotografico a cui dobbiamo la scoperta dell’immagine latente e la serialità della fotografia, la sua riproducibilità e diffusione di massa.

Talbot era infatti un intellettuale raffinatissimo, consapevole delle implicazioni estetiche e socioculturali del nuovo mezzo, tanto è vero che nel suo libro The Pencil of Nature (La Matita della Natura, Londra 1844-1846), primo libro a stampa con immagini fotografiche, si spinse a definire l’immagine fotografica un’impronta e la fotografia l’arte di fissare un’ombra. Non a caso adottò per le sue opere, oltre che il termine “disegno fotogenico”, anche il termine sciagramma (skiagram), per l’appunto “disegno d’ombra”. Fece suoi, dunque, gli stessi concetti utilizzati in diversi testi letterari per spiegare l’origine del disegno, scoperta, secondo i più, dal vasaio Butade per merito di sua figlia. La leggenda narra che la fanciulla di Corinto, presa d’amore per un giovane destinato a partire per terre straniere, prelevò l’impronta dell’amato, disegnando il contorno dell’ombra del suo volto, proiettato da una lucerna sulla parete. Il padre realizzò poi il bassorilievo del volto riempiendo di argilla il contorno delineato (Roberto Signorini, 2007).

Le curatrici della mostra – Silvia Urbini e Chiara Dall’Olio – hanno sapientemente messo in evidenza, attraverso materiali innumerevoli provenienti da diverse collezioni, la natura profonda del dispositivo indicale che sancirà la nascita della fotografia: istantaneità dell’ombra, contorno, silhouette, superficie d’iscrizione, proiezione, sorgente di luce, traccia, impronta, duplicazione, materializzazione e fissità attraverso un calco diretto.

Nel corso dell’Ottocento questa valenza di prelievo/traccia, pur appartenendo alla natura profonda della fotografia, venne messa in secondo piano a favore della mimesi e di intenzioni ed esiti di tipo descrittivo, di matrice positivistica, che indirizzarono gran parte della produzione fotografica sul versante della documentazione e della catalogazione. In quegli anni la fotografia giocò la sua partita – o meglio il suo “combattimento” con la pittura – sul terreno della logica del quadro, della tela, della bidimensionalità, per una supremazia tutta interna al concetto di opera come immagine. E su quel terreno di confronto/scontro la fotografia non sempre ebbe la meglio, come testimoniano le critiche feroci che, a partire dai commenti sprezzanti di Baudelaire al Salon parigino del 1859, hanno sempre insistito sulla componente meccanica e mimetica del mezzo per decretarne l’inferiorità, se non addirittura la mancanza assoluta di artisticità. Per contrastare ed esorcizzare la natura meccanica del mezzo fotografico, i pittorialisti dell’Ottocento utilizzarono elaborate tecniche di ripresa e di stampa, riappropriandosi dell’abilità manuale ed evidenziando, in tal modo, un palese distacco dalla “volgarità del reale”.

Si pensi alle stampe composite di Henri Peach Robinson e Oscar Gustave Rejlander, alle stampe alla gomma bicromata o al carbone di Robert Demachy e Camille Puyo. In una logica, ancora una volta di asservimento rispetto alla pittura, i fotografi pittorialisti giocarono però una partita tutta impostata sulla difensiva, senza rendersi conto delle novità operative e concettuali connesse all’uso dello strumento fotografico. Fu grazie alla rivoluzione portata avanti dalle avanguardie artistiche, Dadaismo e Surrealismo in primis, nell’assumere lo sguardo meccanico e automatico della macchina fotografica come stimolo o “modello” dello spirito profondo del fare arte, che la fotografia poté cominciare, senza vergogna, a essere effettivamente sé stessa, una macchina che in quanto tale può partecipare dell’esperienza estetica senza necessariamente doversi truccare da pittura. (Claudio Marra, 2012)

L’atto fotografico, nella sua natura più profonda, è difatti un atto di prelievo dal reale visibile, una sorta di “ready-made duchampiano”. Attraverso l’atto del fotografare come prelievo dal reale visibile, il fotografo decontestualizza infatti la cosa fotografata e risemantizza l’oggetto del suo prelievo. Ma non solo: congela il tempo in una vertigine di immobilità definitiva. A differenza del pittore che capta il tempo ad ogni colpo di pennello e può permettersi, in teoria, di non considerare mai finito un quadro, il fotografo si trova invece di fronte ad una scelta unica e definitiva. Quando preme il pulsante dell’otturatore “taglia” il tempo, senza più alcuna possibilità di intervento. Cattura l’istante e lo rende eterno, trasformando il tempo evolutivo in tempo immobile (Jean Christophe Bailly, 2008).

In questa vertigine di immobilità definitiva e di sospensione del tempo la fotografia porta infatti con sé una parte di ignoto, “l’ombra della sua psiche”. Il deposito/la traccia contengono infatti non solo l’inconscio visivo, peraltro già intuito da William Henry Fox Talbot nel commento alla tavola XIII del suo The Pencil of Nature, ma una sorta di inconscio psicanalitico, una sospensione, una magia.

Ma la fotografia, in quanto fattore di rivelazione, che cosa ha capacità di ricordare? Qual è il legame che intreccia con la memoria? Secondo l’affascinante interpretazione di Jean Christophe Bailly, che in parte prosegue il metodo di indagine utilizzato da Aby Warburg e dal suo discepolo, il filosofo e storico dell’arte Georges Didi-Huberman, la fotografia non solo realizza e attualizza il sogno impossibile della giovane di Corinto di fermare l’ombra dell’amato ma opera, attraverso lo scarto, la mancanza, la distanza dal reale, una sorta di trasfigurazione che sospende l’apparenza in modo quasi ideale: una trama di invisibilità attraversa il visibile e lo fa direttamente nell’immagine, nella sua pelle, come un tatuaggio.

Questa “sotterranea concordanza di atteggiamenti” (Claudio Marra, 2012) tra fotografia, dadaismo e surrealismo contribuì tra l’altro – e non poco – a modificare il volto e l’esito delle ricerche artistiche ed estetiche nel corso del Novecento, aprendo la strada della fotografia ad altre possibilità e relazioni, imponendo alle ricerche artistiche contemporanee di confrontarsi con l’identità concettuale della fotografia, con l’esaltazione dell’oggettività tecnologica, l’irrilevanza dell’abilità manuale, la messa in discussione del concetto di rappresentazione, l’indagine portata avanti sulla relatività della visione.

L’IMPRONTA DEL REALE

William Henry Fox Talbot. Alle origini della fotografia

A cura di Silvia Urbini con Chiara Dall’Olio

catalogo edito da Franco Cosimo Panini Editore

Gallerie Estensi

largo Porta Sant’Agostino 337, Modena

12 settembre – 10 gennaio 2021

mar – sab: 8:30 – 19:30

dom e festivi: 10:00 – 18:00

La mostra è temporaneamente chiusa al pubblico a causa dell’emergenza Covid-19. In attesa della riapertura, vengono peridicamente organizzate visite virtuali guidate.

18 dicembre 2020