di Daniela Tartaglia

_

La fotografia, fin dalla sua invenzione, ha assecondato il bisogno dell’uomo di documentare e di lasciare una traccia della sua presenza nel mondo. Con la sua immediatezza di risultati e la capacità di mostrare tutto, di fissare tutto, anche il più piccolo segno presente nel cono visivo dell’apparecchio ottico, nel corso dell’Ottocento conquista rapidamente archeologi, pittori, geologi, naturalisti e soprattutto viaggiatori, di cui diventa preziosa e utile compagna riuscendo a immortalare “luoghi distanti, impossibili da raggiungere”.

In breve, si pone come valido e agevole strumento di precisione, alternativo alla camera obscura e alla camera lucida tradizionalmente usate da viaggiatori e pittori per disegnare monumenti o vedute di cui si voleva conservare il ricordo.

Nata dall’anima laica dell’Illuminismo la fotografia ha stabilito infatti, fin dalla sua nascita, un rapporto molto stretto con il tema dell’esplorazione del mondo e del viaggio. Viaggio che, a partire dalla metà del Settecento e durante tutto il corso dell’Ottocento, non sarà più solo appannaggio di mercanti, pellegrini, aristocratici, diplomatici o personaggi della futura classe dirigente ma allargherà le sue file anche ad intellettuali, letterati, artisti e musicisti (C. De Seta, 1997).

Cittadino del mondo e figlio della borghesia produttiva, l’intellettuale dell’Ottocento gira l’Europa, il Mediterraneo e il vicino Oriente spinto non solo dall’esigenza di confrontarsi con nazioni e civiltà diverse da quelle di provenienza, di impratichirsi dei commerci e di modelli di efficienza nella conduzione della macchina statale, ma mosso perlopiù da curiosità intellettuale; affronta cioè il tema del viaggio come esperienza di formazione culturale, personale, sentimentale oltre che professionale.

Quale insostituibile parametro di confronto con la realtà e nuovo modo di guardare e vivere lo spazio, la nascente fotografia nel 1839 viene entusiasticamente presentata al pubblico da François Arago, scienziato e deputato dei Pirenei dell’Est, presso l’Académie des Sciences e l’Académie des Beaux-Arts di Parigi, con queste parole: “Chi avrebbe creduto pochi mesi fa che la luce, essere penetrabile, intangibile, imponderabile, privo insomma di tutte le proprietà della materia, avrebbe assunto l’incarico del pittore disegnando propriamente di per se stessa, e colla più squisita maestria quelle eteree immagini ch’ella dianzi dipingeva sfuggevoli nella camera oscura e che l’arte si sforzava invano di arrestare? Eppure questo miracolo si è compiutamente operato fra le mani del nostro Daguerre”.

E ancora: “Per copiare le migliaia di geroglifici che coprono i grandi monumenti di Tebe, di Memphis, di Karnak, sarebbero necessari una ventina d’anni e legioni di disegnatori. Con il dagherrotipo, un solo uomo potrà portare a buon fine e senza errori questo immenso lavoro”.

La fotografia dunque si inserisce nell’ambito di una cultura che, a partire dal Rinascimento, si era posta con spirito estremamente positivo nei confronti della tecnica e che, già nel Seicento, aveva visto realizzare importanti passi nella “meccanizzazione del pensiero” (D. Mormorio, 1997) con le macchine calcolatrici di Pascal e Leibniz.

Nell’Ottocento – il cosiddetto “secolo della modernità” – caratterizzato da importanti progressi quali l’illuminazione, la diffusione a mezzo stampa delle informazioni, le nuove tratte ferroviarie e l’utilizzo di mezzi di trasporto sempre più veloci, il binomio tra viaggio e fotografia diventerà elemento fondamentale nell’esplorazione del mondo e nella costruzione delle identità nazionali.

Scriveva il fotografo inglese Francis Frith, nel 1860, sulle pagine del British Journal of Photography: Nulla può sostituire il vero viaggio, ma è mia ambizione offrire a coloro ai quali non è concesso questo piacere delle rappresentazioni fedeli delle scene di cui sono stato testimone, e farò in modo che la veridicità della fotografia mi guidi nella scrittura.

Culla dei miti e luogo della storia per eccellenza, il Mediterraneo, fin dai primi anni dell’invenzione della fotografia, divenne una delle mete privilegiate dei viaggiatori e anche uno dei soggetti preferiti della rappresentazione fotografica. Nel novembre 1839, appena sei mesi dopo l’annuncio di Daguerre, il pittore Horace Vernet arrivò in Egitto con Fréderic Goupil-Fesquet per realizzare la prima campagna di documentazione fotografica. Entro l’anno venne completata anche la documentazione in dagherrotipia di Gerusalemme e a seguire quella di Nazareth e di San Giovanni d’Acri.

Grazie a nuovi procedimenti tecnici tra cui il collodio su lastra di vetro e la stampa positiva all’albumina, la nascente industria della fotografia intercettò subito il bisogno di esotismo, di lontananza e di testimonianza visibile espressi dai viaggiatori e dalla borghesia dell’epoca, producendo migliaia di fotografie, cartes de visite e stereoscopie, realizzate dai maggiori fotografi professionisti europei della seconda metà dell’Ottocento (Maxime Du Camp, Francis Frith, Antonio Beato, Felix Bonfils, Giorgio Sommer, Robert Rive, Giacomo Brogi, Leopoldo Alinari tra i tanti) che illustrarono ogni angolo del mondo spaziando dalle Alpi all’Egitto, da Venezia a Palermo fino alla Palestina, Turchia, Grecia e Spagna.

Nelle migliaia e migliaia di album fotografici che i viaggiatori andavano a costituire, al ritorno dalle loro esplorazioni, venivano assemblate immagini fotografiche acquistate negli ateliers che i grandi fotografi professionisti avevano aperto in quasi tutte le principali città europee, in risposta alla fruizione generalizzata della fotografia da parte di un pubblico sempre più vasto.

L’album fotografico ottocentesco era esso stesso un percorso di viaggio, un itinerario mentale compiuto da colui che lo aveva assemblato mescolando immagini di vedute, paesaggi e architetture di pregio con preziose annotazioni manoscritte, date, impressioni e diari quotidiani. Possiamo paragonarlo oggi ad una pratica di costruzione della memoria individuale e collettiva, a uno dei primi dispositivi di costruzione del “villaggio globale” secondo la definizione che ne darà McLuhan negli anni Sessanta.

Lo straordinario patrimonio iconografico contenuto negli album fotografici scampati alla distruzione e alla dispersione riporta alla memoria un passato vagheggiato ma ormai scomparso per sempre, il ricordo di un Mediterraneo e di un vicino Oriente, bellissimi e metafisicamente vuoti, sospesi nel tempo, dissolti ma ancora capaci di rinnovellare il mito e la nozione stessa del viaggio.

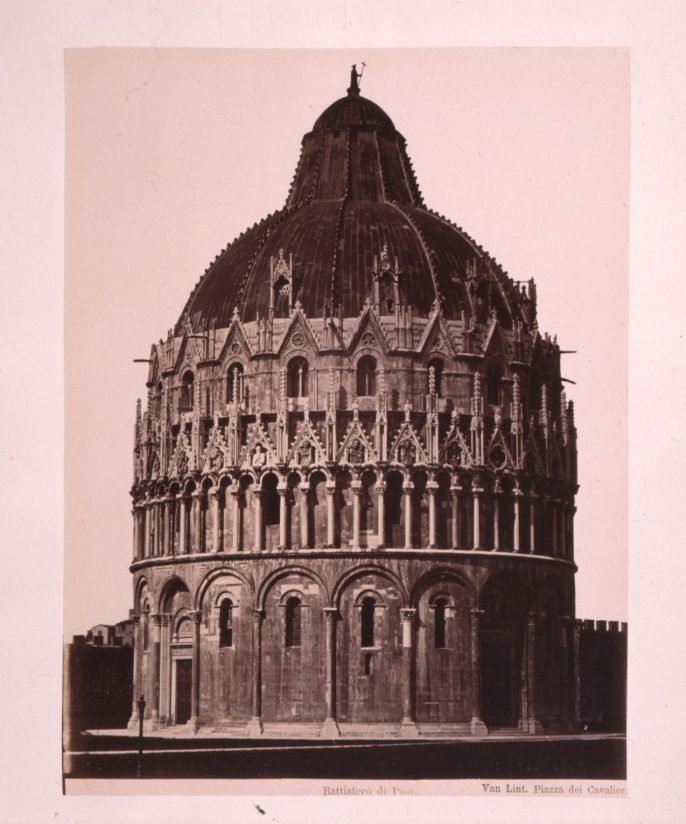

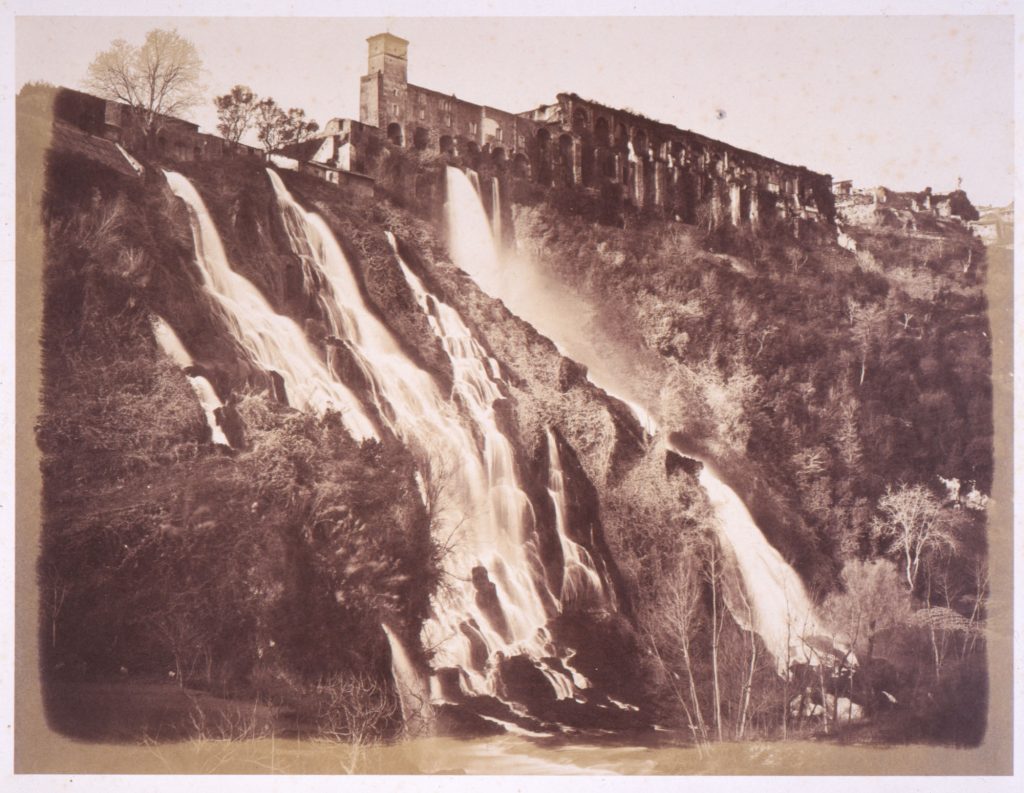

I fotografi dell’Ottocento, pur nella loro smania catalogatrice che ci ha consegnato immagini rigorosamente frontali e nitide, sapevano infatti coltivare un atteggiamento contemplativo nei confronti dell’oggetto fotografato, una meraviglia, uno stupore, e restituirci un’unitarietà che derivava dalla visione prospettica rinascimentale ma anche e soprattutto dalla pazienza con cui alimentavano il loro sguardo per comprendere la complessità del mondo circostante.

Consapevolmente o inconsapevolmente, tali immagini avevano una connessione con il silenzio dei luoghi e riescono a ristabilire, ancora oggi, il contatto con una nozione del tempo che sembra ormai non appartenerci più e che molti di noi desiderano, in qualche modo, recuperare.

Era un viaggio lento quello che i fotografi dell’Ottocento compivano: un avvicinamento e una scoperta del luogo che avveniva spesso superando grandi difficoltà, lungo tragitti lunghi, scomodi, trasportando l’attrezzatura a dorso di mulo o di cammello, dovendo fare i conti con il caldo, con la polvere, con la mancanza d’acqua. Spesso l’esito di queste spedizioni era incerto e il fotografo doveva combattere con l’ostilità della natura, con l’emulsione al collodio che bolliva, con gli insetti.

Nei suoi ricordi letterari (1882) Maxime du Camp descrive così il suo approccio alla tecnica fotografica nel viaggio in Egitto, Nubia, Palestina intrapreso insieme all’amico scrittore Gustave Flaubert: “Allora la fotografia non era quella che è diventata poi; non esistevano vetri, collodio, fissaggio rapido, operazione istantanea. Eravamo ancora al processo della lastra umida, processo lungo, meticoloso, che esigeva una grande abilità di mano e più di quaranta minuti per portare a compimento una prova negativa. Qualsiasi fosse la forza dei prodotti chimici e dell’obiettivo adoperato, per ottenere un’immagine, anche nelle condizioni di luce più favorevoli, c’era bisogno di una posa di almeno due minuti. Per quanto lento fosse tale processo, esso costituiva un progresso straordinario rispetto alla lastra dagherrotipica che presentava gli oggetti in senso inverso e che spesso i lustri metallici impedivano di distinguere. Imparare a fotografare era cosa da poco; ma trasportare l’attrezzatura a dorso di mulo, di cavallo, d’uomo era un problema difficile. A quel tempo non esistevano vasi di guttaperca; ero costretto ad adoperare fiale di vetro, flaconi di cristallo, bacinelle di porcellana che un accidente poteva mandare in pezzi. Feci fare degli astucci come per i diamanti della Corona e, nonostante gli urti inseparabili da una serie di trasbordi, riuscii a non rompere nulla e per primo a riportare in Europa la prova fotografica dei monumenti incontrati in Oriente.” (D. Mormorio, 1988)

Con l’avvento del XX secolo la fotografia perde rapidamente queste complesse implicazioni con lo spazio metafisico per confrontarsi sempre più con le modificazioni del tessuto sociale, con la scienza, l’antropologia e la nascita della psicanalisi.

Alle architetture nel loro isolamento monumentale si contrappongono ora le animate visioni urbane realizzate da viaggiatori e fotografi dilettanti che possono contare su apparecchi portatili di piccolo formato, su lastre alla gelatina ai sali d’argento di uso immediato e successivamente su pellicole in rullo, fabbricate industrialmente e facili da usare. L’architettura e il paesaggio cessano di essere i veri protagonisti dell’immagine e diventano un palcoscenico su cui gli uomini e le donne del Novecento mettono festosamente in scena la loro “commedia umana”. Un benessere e una civiltà senza precedenti fanno così da sfondo ad ascensioni in mongolfiera, viaggi esotici, gite in barca e in montagna, vacanze al mare, con cui la borghesia dei commerci e delle professioni, unitamente al nuovo ceto medio degli insegnanti e degli impiegati, celebra l’era operosa e pacifica della Belle Époque.

Diventando appannaggio di molti, la produzione e la fruizione di immagini finiscono però per modificare profondamente l’immaginario collettivo e lo stesso concetto di esperienza. La circolazione allargata di stimoli sensoriali e intellettivi, esterni all’esperienza personale – grazie alla fotografia e poi al cinema – contribuirà in breve alla liberazione di grandi masse di persone da quella che i sociologi definiscono la “tirannia” dell’esperienza individuale.

Ospitata in maniera sempre più consistente sulle pagine delle riviste, la documentazione fotografica del viaggio (e non solo) avrà un impatto sociale fortissimo, paragonabile solo a quello introdotto dal procedimento di stampa di Gutenberg. L’incidenza sarà tale da orientare antropologicamente e culturalmente l’esistenza di enormi masse di persone, arricchendo “il villaggio globale” di livelli di universalità e di omogeneità mai raggiunti prima ma, nel contempo, modificando profondamente la funzione e la qualità delle fonti di produzione dell’immaginario collettivo.

29 marzo 2021