di Liliana Grueff

_

“Artista gioiosamente e fanciullescamente onnivoro”– secondo la felice definizione di Roberta Valtorta – Bernard Plossu è fotografo colto e prolifico. Pienamente inserito in una cultura dell’immagine quale quella francese, così ricca di riflessioni e studi intorno alla fotografia, vicino a scrittori e critici (in una certa misura, scrittori-fotografi, perché coinvolti in prima persona con la pratica della fotografia) come Michel Butor, Denis Roche e Gilles Mora, Bernard Plossu è tuttavia alieno da atteggiamenti intellettualistici e privilegia un approccio istintivo, dove la macchina fotografica è compagna di vita, sismografo che registra e insieme consente la percezione, in presa diretta con l’emozione del suo essere nel momento. Fotografare è per Plossu attitudine di accoglimento, significa vivere, trasmettere emozioni; il suo sguardo empatico si posa sulle cose e sulle persone che incontra e che ci restituisce in immagini che irradiano una speciale, soffusa atmosfera. Grande viaggiatore, ha fotografato e vissuto in varie parti del mondo; della sua produzione fotografica, molto ricca di pubblicazioni e mostre, tratteggiamo qui solo alcuni momenti.

Messico, deserti, America

Il deserto è tra i temi di elezione del suo fotografare: a un viaggio compiuto nel Sahara, tredicenne, con il padre, Plossu fa risalire il suo primo incontro con la fotografia, e in altri sud del mondo e negli Stati Uniti cercherà in seguito altri deserti e altri paesaggi. Nel 1965, a 20 anni, sbarcato per la prima volta negli Stati Uniti (dove poi tornerà spesso, e vivrà per alcuni anni) viaggia attraverso il Messico. Da sempre percorso di formazione, passaggio di iniziazione e autoconoscenza, attraverso l’apertura all’instabilità e al diverso, il viaggio “on the road” diviene, negli anni ‘60 topos dell’irrequietezza di una generazione che rifiuta le certezze stabilite, nella società come nell’espressione artistica.

Plossu percorre le strade del Messico equipaggiato con una Retina Kodak avuta in prestito (e ancora nessun sospetto che sarebbe divenuto fotografo), ma soprattutto con il bagaglio di immagini formato durante la sua adolescenza parigina dalla frequentazione assidua della Cinémathèque, dove ha incontrato la cinematografia d’autore in bianco e nero e i registi della Nouvelle Vague, che stavano operando un rinnovamento del linguaggio nella direzione di un cinema più diretto e libero.

Nelle foto scattate in Messico (successivamente, quando ormai era un fotografo consapevole del suo linguaggio, organizzate in un libro) sono già delineate le modalità del suo fotografare, una tecnica e un’estetica all’insegna di una spontaneità espressiva che segue, liberamente partecipe, il ritmo del viaggio. Accanto ad inquadrature più “classiche”, troviamo dettagli, foto prese “en passant” dall’auto in movimento, sfocature, totali o parziali, strisce di provini a contatto (più vicini alla temporalità del flusso di ripresa dell’amato cinema). Non si tratta di scelte stilistiche di deliberata trasgressione di canoni, ma dell’espressione di uno sguardo che senza gerarchie segue il fluire del viaggio e degli incontri, il movimento del tempo della vita, e le immagini ci rimandano – come scrive Denis Roche – quella “corrente di aria dolce” che già da allora spirava dalle foto di Plossu. Dopo il Messico farà della fotografia la sua professione, lavorando per agenzie di viaggi e tornerà a più riprese negli stati del Sud Ovest americano, stabilendosi infine, nel 1977, in Nuovo Messico dove abiterà fino al definitivo rientro in Europa nel 1985. E dal 1977, come racconta in un’intervista, sente il bisogno non solo “di mostrare il mondo come era, ma anche di fare delle immagini per me”. A queste foto “per sé” riserva l’uso del bianco e nero e destina la scoperta di un paesaggio di elezione, quello dei deserti degli Stati Uniti.

“Il deserto americano ha cambiato tutta la mia vita. È cominciato quando da bambino andavo la domenica pomeriggio a vedere i film western” (…) Quando sono arrivato nel sud-ovest americano, alla metà degli anni ‘60, ho sentito una grande familiarità con questa terra ocra e rude, spazzata dai venti. Ero là, per davvero, l’aria era pura e gli animali selvaggi”.

È dunque con il ricordo di un’infantile fascinazione, corroborato dal mito dei nativi americani (comune alla controcultura di quegli anni) che Plossu inizia una sistematica esplorazione, lungo strade e piste che percorre anche a piedi, dei deserti e dei luoghi mitici degli indiani d’America, alla ricerca di quel che resta della loro cultura e della loro terra. Il paesaggio che esplora è dunque insieme mitico e reale, un’apparizione e una conferma. Il deserto è un luogo “sottile” dove allertare la percezione e ascoltare il silenzio, dove evento è il mutare della luce e del paesaggio, o l’incontro con la scarna vegetazione e qualche tronco pietrificato, talvolta il frullo di ali di un’aquila.

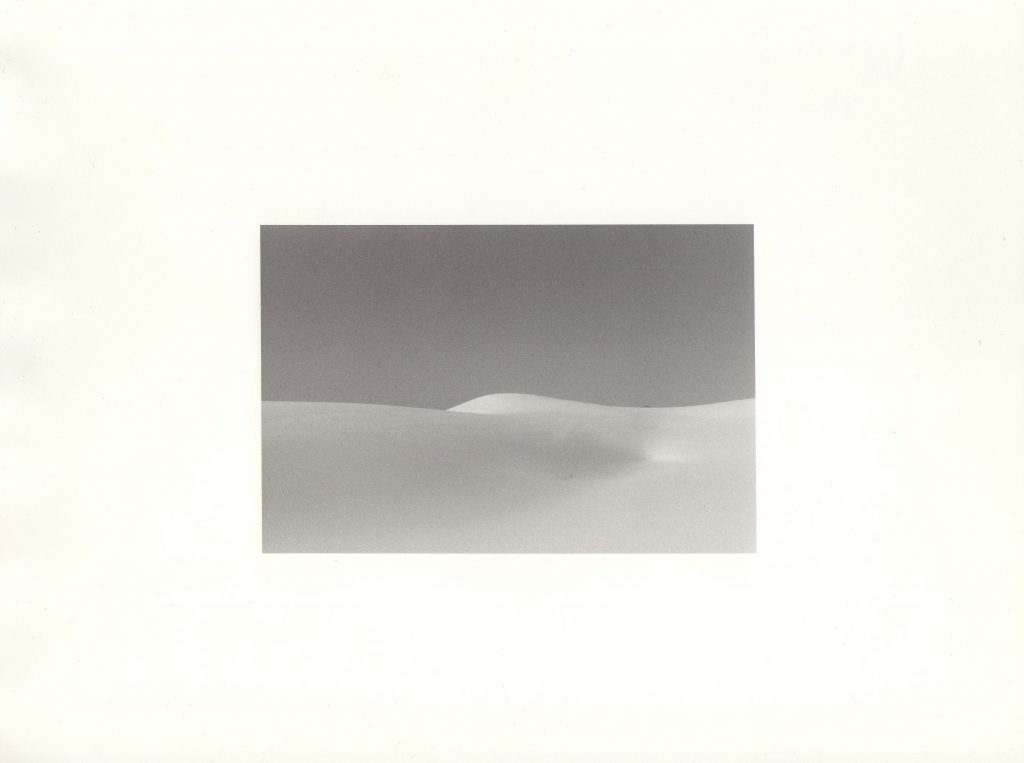

Plossu sceglie di usare una Nikkormat, con l’obiettivo “normale” 50mm (che paragona, per immediatezza, alla cinepresa a spalla) perché le immagini assomiglino il più possibile a quanto vede l’occhio. Stampa le sue fotografie in piccolo formato perché “la condensazione di luce” che c’è in una foto di piccole dimensioni esprime l’essenza del deserto. E perché le immagini di ridotte dimensioni richiedono di avvicinarsi per essere viste, di affinare lo sguardo: chiamano cioè alla riflessione, esprimono il senso di intimità che si può trovare nel deserto. Anche nel libro in cui saranno pubblicate (Le Jardin de poussière, 1989) le foto sono piccole e impaginate con intorno un grande spazio bianco.

Un rifiuto netto, dunque, degli stilemi della foto di paesaggio, dal grande formato alla celebrazione monumentale, nessun “effetto speciale” per rendere il silenzio dei grandi spazi, la solitudine, il tempo lungo e lento del cammino e della luce che muta. Sono immagini piuttosto minimali, con una misura (derivata dal suo amore per i paesaggi di Corot e per il luminismo della fotografia di Giuseppe Cavalli) che costituirà una modalità espressiva presente anche in successivi lavori sul paesaggio, e coesisterà con immagini dalle inquadrature apparentemente più instabili che caratterizza un’altra parte del suo lavoro.

Un altro libro testimonia l’esperienza americana di Plossu: So Long, vivre l’ouest américain – 1970 / 1985, edito nel 2007. Raccoglie una sequenza serrata di immagini “on the road” di un percorso che si conclude sull’Oceano. Immagini eterogenee, scene di vita urbana, dettagli, momenti collettivi e di solitudine, città e natura, foto scattate dall’auto, “rubate”, secondo il ritmo instabile della vita e del percorso, e impaginate secondo accostamenti per analogia – formale, di soggetto, punto di vista – o contrasto. Il tutto con una grande libertà e uno sguardo che, pur rappresentando il momento di maggiore vicinanza all’estetica americana, rimane sostanzialmente quello di un umanista europeo. Uno sguardo meno disincantato, più partecipe, e un diverso senso dello spazio che tende a strutturare anche le immagini più instabili, differenziano Plossu dalla cultura visuale americana impersonata da esponenti della street photography come Lee Friedlander, Garry Winogrand o Robert Frank (al quale è stato spesso accostato per l’aspetto autobiografico). Nelle sue immagini lungo strade americane che sembrano portare verso il nulla, niente a che vedere con l’epica dei grandi spazi dell’Ovest, e neppure con le visioni dei “Nuovi Topografi” che in quegli stessi anni andavano ridefinendo la fotografia americana di paesaggio in senso antimonumentale, con un’inedita attenzione ai margini, al rapporto con l’artificiale e alla riflessione sul mezzo fotografico. Come scrive Lewis Baltz, Plossu si colloca qui, con uno sguardo personale e solitario, sul limitare delle due culture, quella francese di origine e quella americana, dalla quale ha appreso stilemi e strategie di rappresentazione.

Treni, città, bianco e nero

Dopo il suo rientro in Europa continua a viaggiare, a cercare deserti e paesaggi, a fotografare. All’insegna di una felicità sperimentale dello scatto, di un’irriverenza libertaria, tentata sempre dall’imperfezione e dal caso, fotografa anche con “macchine giocattolo” dai formati insoliti di cui apprezza l’elementarità del meccanismo che “permette di andare più veloci del cervello”. Gli scatti ricorrenti dai finestrini di treno o auto non sono riflessione intellettualistica sui margini della visione e della fotografia, quanto piuttosto ripetuti segnali del suo coincidere con la provvisorietà fuggitiva di ogni immagine, tuttavia significante.

Col treno si intitola un libricino del 2001 dove le immagini riprese da un treno che attraversa l’Italia sono accompagnate da un testo di Jean-Christophe Bailly – una prosa poetica quasi completamente priva di punteggiature – che scorre come il flusso continuo delle immagini dal finestrino. Anche quando il “viaggio” di Plossu sarà circoscritto a una città, (Milano, Bruxelles, Atene, Bari), non sarà la logica del reportage a guidarlo, ma il ritmo dei suoi passi, la resa di un’atmosfera e di una luce, la sua personale visione aperta, non premeditata (ma non per questo non sorvegliata). Immagini dall’auto, di frammenti, di incontri, per cogliere l’atmosfera di un luogo, ma anche risonanze, echi personali: Il lavoro su Milano si apre con una foto della madre in città – e con un omaggio alla scrittura di Gadda e alle amate immagini di pittori del Novecento, Sironi, Carrà, De Chirico, Morandi.

Nessun “momento decisivo”, nessuna gerarchia prospetticamente stabilita, ma un flusso di immagini per le quali Roberta Valtorta ha parlato di fotografia “democratica”. Tutti i momenti sono importanti, i momenti “intermedi” come i “paesaggi intermedi”. E Paesaggi intermedi è il titolo del libro antologico (edito nel 1988 in occasione di una retrospettiva al Centre Pompidou) mutuato da un romanzo di Michel Butor, scrittore (e anche fotografo) esponente del Nouveau Roman o École du regard.

Accantonata ormai la diatriba storica dei rapporti fra pittura e fotografia, i fotografi si rivolgono anche ad altri linguaggi non figurativi, alla scrittura come a ideale compagna di sguardo: nei testi letterari trovano atmosfere comuni, analogie e corrispondenze (un libro di fotografia – dice Plossu – non andrebbe guardato, ma letto).

Così avviene in molte delle fotografie di Plossu, in bianco e nero – o, come dice lui “grigio” – che ama per la capacità di tradurre le modificazioni della luce. Quella forte del mezzogiorno, metafisica, come nelle foto del prediletto Giuseppe Cavalli, e quella più dolce del pomeriggio, quando compaiono le ombre, i grigi diventano più scuri e sono come una sensuale “pelle dell’immagine”. Soprattutto, dice Plossu, il “grigio” dà alle immagini una dimensione poetica, è un modo di vedere come in una rêverie. Nella rêverie evocata da Plossu crediamo risuonino echi delle speculazioni formulate da Gaston Bachelard ne La poetica della rêverie (1960); e la sua macchina fotografica è lo strumento per realizzare poeticamente quel rapporto reciproco di sguardi fra soggetto e oggetto della contemplazione, per mettere al femminile, la designazione delle cose, e comunicarne la vita segreta, di cui scrive il filosofo francese.

Flou, colore

Bernard Plossu usa prevalentemente la Nikkormat e pellicole morbide (come la Tri-X della Kodak). La grana sfuma i contorni, l’immagine diviene flou e gli oggetti e le persone fotografate acquistano una speciale “presenza” supplementare, in uno spazio e in un tempo sospesi. Il flou non segnala tanto una distanza, una profondità in uno spazio prospettico (in quanto limite della messa a fuoco), ma è invece il segno di una vicinanza, in un altro spazio però, quello emotivo, in cui ci conducono le sue immagini. La grana dell’immagine è come una superficie porosa attivata sulle cose dalla luce, attraverso cui passa l’emozione, il flou un gradiente di intensità emozionale, che la fotografia accoglie e attiva. E la stessa superficie porosa troviamo nelle sue foto a colori. Plossu si avvale di un particolare metodo di stampa, la stampa Fresson, dal nome della famiglia che ha messo a punto e che usa da generazioni un procedimento in quadricromia con uso di pigmenti (simile a quello a carbone).

In Western Colors (2016) ci propone una rivisitazione a colori dei luoghi esplorati durante i suoi vagabondaggi nei deserti americani. Se, come scrive Serge Tisseron “il flou è tanto il segno di un divenire quanto di una cancellazione”, queste immagini dai contorni fluidi, sgranate, dai colori più onirici che realistici, attengono senz’altro al divenire, all’apparizione. O meglio, sono il riapparire di un’apparizione, dello stupore che l’autore rivive nelle sue immagini, che rinnova per noi e ci restituisce.

Se gli effetti riconducibili al pittorialismo di questo procedimento vanno nella direzione di quelle “tecniche di distanziamento” dal reale (Marc Mélon,1993) è per avvicinarsi alla realtà emotiva ed estetica della percezione. Le strade riprese dalla macchina, le gocce d’acqua e di neve che si impastano sul finestrino, la polvere del viaggio, della terra arida e crettata, gli adobe ocra rugginosi delle architetture pueblos e i blu notturni, onirici sono come connaturati alla grana della stampa. Immerse in una luce pulviscolare queste fotografie ripropongono quella “pelle dell’immagine” dei grigi e quella rêverie delle foto in bianco e nero, una porosità, che, se non fosse un ossimoro, si potrebbe definire come valore tattile di superficie; certo ci trasmettono una profonda, sensuale gioia dell’immagine.

Fotografie: © Bernard Plossu

29 marzo 2021